共4 条记录, 每页显示 10 条, 页签:

[1]

[浏览完整版]

标题:中国古建的结构思想是比较天真的

1楼

章鱼 发表于:2025/7/26 15:44:46中国古建的结构思想是比较天真的,几乎不考虑侧向力。

垂直受力梁柱结构当然是懂的,但是侧向就弄不明白。你看一个古建答主是不是外行,就看他吹不吹斗拱。

吹榫卯都能理解,因为古代铁钉生产成本是很高的,木作结构用榫卯具有经济性。斗拱就不一样了,这玩意除了有些美学价值,结构上费工又无用。斗拱的效果是增加出檐,把垂直受力传到柱子上,这没毛病。但是你层层叠叠搞上去,侧向不稳怎么解决?不知道。

倒的多了其实也知道有问题,但不知道怎么解决,只好做小点。

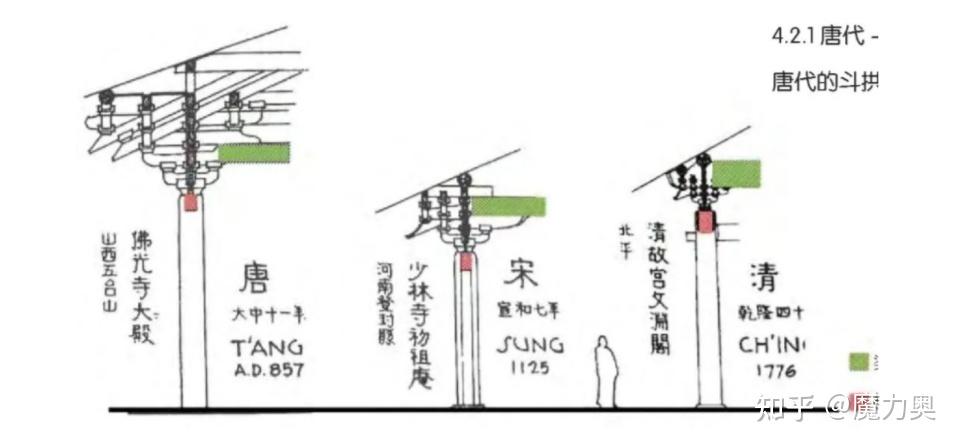

古代斗拱发展是倒着来的,宋比唐小,清比宋小,越做越简单。

这其实是进步,想明白了,结构上弊大于利还是做装饰比较好。

老欧搞出剪力墙,然后是肋券,侧向力越来越稳,能支撑高大空间,发展到飞扶壁就可以玩花活了。

老中就很执着,坚持柱子扛一切。这种设计思想决定建筑内部空间必然逼仄。

你要高,就把单层面积做小,套筒,堆柱子。比如应县木塔,面积最大的底层600多平米,两层柱网32根柱子。

你要大,就放弃套筒做成矮胖,然后还是堆柱子,各种宫殿都是这样。

单体的,柱间距很大的宏大空间,做不出来。莽一波做出来也很快就倒了,结构理论不支持嘛。

所以中国大型古建外边看也很壮观,不能进去,一进去压抑感就来了。

2楼

章鱼 发表于:2025/7/26 15:45:33

3楼

章鱼 发表于:2025/7/26 15:46:35不会造透光玻璃虽然不是主要问题,但在阴暗感上更加雪上加霜。

关键是这事其实挺迷,北魏就有会做透光玻璃的番邦工匠来承包项目的历史记载,唐朝用中亚留子做过舍利瓶,元朝甚至写了配方,但中国工匠就是不学。

中国很早就会做不透光玻璃(铅钡玻璃),烧陶瓷的窖温已经超过了烧钠钡玻璃的需求,也很早就懂得草木灰制碱法。

前置技术都懂,学术交流也到位了,配方也要到了,科技树近在咫尺就是不点。唯一解释就是工匠文化的路径依赖太顽固了。清朝中后期从欧洲引入了透光玻璃技术,但也是造工艺品,没用在建筑上。

不点透光玻璃的影响还不仅限于建筑上,从技术面决定了中国无法独立发明望远镜,天文学停滞在“观星”层次。

4楼

章鱼 发表于:2025/7/26 15:48:09中国传统古建有三不会。第一,不会造大穹顶;第二,不会造剪力墙;第三,不会造透光玻璃。

解放前,中国建筑穹顶跨度天花板是10米,达到10米的一共造了两座。

一个是擦边的,明代的南京灵谷寺无梁殿(实际是筒拱);一个是俄罗斯人教的,1932年的哈尔滨圣索菲亚大教堂。很多人去哈尔滨旅游看娘娘庙很失望,觉得平平无奇。这就属于现代建筑的细糠吃多了。

当其时,圣索菲亚大教堂在国内建筑里穹顶空间宏大性是独树一帜的。

作为对比,东汉时期建成的罗马万神殿穹顶跨度43米。

共4 条记录, 每页显示 10 条, 页签:

[1]